ADAS(先進運転支援システム・エーダス)とは?自動運転との違いや開発技術について

ADAS(先進運転支援システム・エーダス)は自動運転と混同されることがありますが、明確な違いが存在し、開発に際しては正しい定義を押さえておく必要があります。

この記事では、ADASの意味や自動運転との違い、世界市場の動向や開発に必要なポイント、主な機能や技術、事例まで解説します。

目次

パーソルクロステクノロジーの自動運転・ADAS開発は、ADAS開発に必要な機械・電子設計、ソフトウェア開発、MBDを活用したデータ作成をご提供しています。次世代のADAS開発を加速させたいお客さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳しくはこちら

ADAS(先進運転支援システム)とは?

ADAS(エーダス=Advanced Driver Assistance System:先進運転支援システム)とは、ドライバーの安全性や快適性を守るために運転をサポートする技術群の総称です。例えば、車載センサが障害物を察知して警報音でドライバーに危険を知らせたり、必要に応じて自動でブレーキをかけたりと、車両のコントロールを支援するシステム全般を指します。

ADASを理解するためには、次の自動運転との違いを押さえておくことが有効です。

ADASと自動運転(AD)は何が違う?

ADASと自動運転(Automated Driving)の違いは、ドライバーが車両の運転にどこまで関与するかにあります。

前提として、日本政府によれば、運転の自動化は以下の6段階に分かれています。

| 運転自動化レベル | 概要 | 運転操作の主体 |

|---|---|---|

| 運転者が一部又は全ての運転操作を実行 | ||

| レベル0 | 運転者が全ての運転操作を実行 | 運転者 |

| レベル1 | システムがアクセル・ブレーキ操作又はハンドル操作のいずれかを条件下で部分的に実行 | 運転者 |

| レベル2 | システムがアクセル・ブレーキ操作又はハンドル操作の両方を条件下で部分的に実行 | 運転者 |

| 自動運転システムが(作動時は)全ての運転操作を実行 | ||

| レベル3 | システムが全ての運転操作を一定の条件下で実行 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に運転者が適切に対応 | システム(作動継続が困難な場合は運転者) |

| レベル4 | システムが全ての運転操作及び作動継続が困難な場合への対応を一定の条件下で実行 | システム |

| レベル5 | システムが全ての運転操作及び作動継続が困難な場合への対応を条件なしで実行 | システム |

引用:政府広報オンライン「ついに日本で走り出す! 自動運転"レベル3"の車が走行可能に」

上記のうち、レベル2までがADAS、レベル3以上が自動運転とみなされます。すなわち、ADASはあくまで人の運転を支援する役割であり、運転操作の主体がシステムに移る自動運転はその先にある技術です。

なお、自動運転のなかでも人の制御が不要なもの(ドライバーが不在でもよいもの)を指して自律運転(Autonomous Driving)と呼ぶこともあります。

世界市場におけるADASの普及

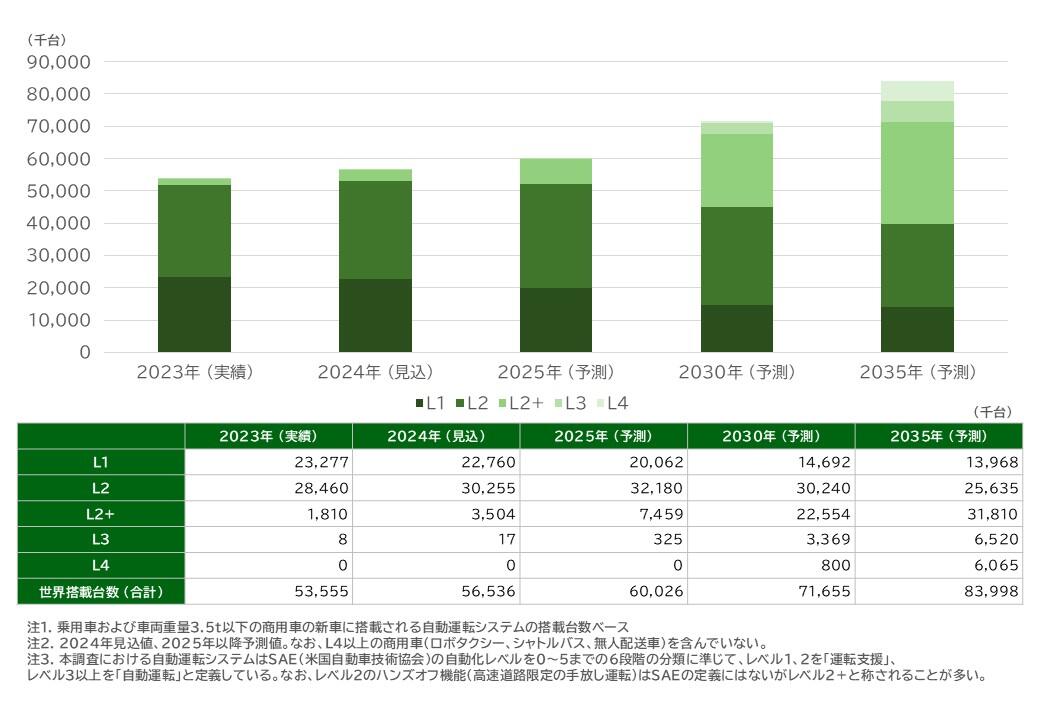

矢野経済研究所の調査によれば、世界におけるADASと自動運転システムの搭載台数は、2035年までに約8,400万台にまで増加すると予測されています。

出典:(株)矢野経済研究所「自動運転システムの世界市場に関する調査(2024年)」(2025年3月6日発表)

ADASは、自動運転(特に自律運転)を実現するための足がかりとなる技術です。今後もますます研究は進み、市場規模も拡大していくでしょう。

ADASの開発要素

ADASの開発は、以下に代表される幅広い要素で構成されています。

- 機械設計(センサ最適配置、構造設計など)

- 電気・電子設計(基盤設計、FPGA設計、熱解析など)

- ソフト開発(認識・判断・制御、通信など)

- モデルベース開発(コントローラ設計、xILS検証環境構築など)

- 実験(実車試験、法規対応・認証取得支援ほか)

自社の人的・技術的リソースに不安が残る場合、対応はしているものの本当に技術や知見が足りているのか不安などの場合は、開発のアウトソースを依頼する、サポートを依頼する方法もあります。

パーソルクロステクノロジーでは長年の自動車開発の知見により、お客さまの細かなご要望に応じて、開発を支援いたします。何か細かなことでもお困りな時はぜひご相談ください。

サービス:自動運転・ADAS開発

ADASの主な機能

ADASによるサポートは、大きく走行支援と駐車支援の2種類に分かれます。ここでは主な機能をご紹介します。

走行支援機能

まずは、走行支援に関する機能から見てみましょう。

ACC(車間距離制御装置)

ACC(Adaptive Cruise Control System:車間距離制御装置)とは、自動で前方の車との車間距離を維持しつつ走行できる機能です。事前に設定した速度の範囲で、前の車の加減速に合わせて自車のスピードがコントロールされ、一定の車間距離を保って走ります。主に渋滞時や高速道路の長距離走行時の負担軽減に有効です。

FCW(前方衝突警告音)

FCW(Forward Collision Warning:前方衝突警告音)とは、前方の車両や歩行者などとの距離が近づいた際にドライバーに衝突の危険性を警告音で知らせる機能です。音声に加えて視覚的に警告が表示されることもあります。回避動作は運転者に委ねられます。

AEBS(衝突被害軽減ブレーキ)

AEBS(Advanced Emergency Braking System:衝突被害軽減ブレーキ)とは、FCWによる警告後、それでも衝突が回避できないと判断された場合に、自動でブレーキがかかる機能です。ドライバーが操作をしなくとも自動で速度を落とすことで、衝突の回避もしくは被害の軽減を実現します。

日本では、国産の新型車は2021年11月から、輸入の新型車も2024年7月から、AEBSの搭載が義務化されています。

出典:国土交通省「乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに関する国際基準を導入し、新車を対象とした義務付けを行います。」

LKAS(車線維持支援システム)

LKAS(Lane Keeping Assist System:斜線維持支援システム)とは、車が車線を越えてしまいそうになったときに自動で補助的なステアリング操作が実行される機能です。ドライバーが車線内の走行を維持できるようにサポートします。次にご紹介するLDWの進化形にあたります。

LDW(車線逸脱警報)

LDW(Lane Departure Warning:車線逸脱警報)とは、自車が車線を越えてしまいそうになったときにドライバーに警告する機能です。LKASと異なり、あくまで警告にとどまるため、ステアリング操作は完全に手動で実行する必要があります。

NV/PD(ナイトビジョン / 歩行者検知)

NV/PD(Night Vision / Pedestrian Detection:ナイトビジョン / 歩行者検知)とは、悪天候や夜間などの視界不良時に主に赤外線カメラで歩行者や障害物を検知する機能です。ドライバーに警告したり、ディスプレイに周囲の状況を表示したりと、目視が難しい状況での安全性を高めます。

TSR(交通標識認識)

TSR(Traffic Sign Recognition:交通標識認識)とは、カメラが道路標識を読み取りドライバーに通知する機能です。進入禁止や一時停止といった標識内容をディスプレイなどに表示するほか、スピードの超過などドライバーが標識の指示を守らない場合にも、本機能により警告がおこなわれます。

AFS(自動ヘッドランプ光軸調整)

AFS(Adaptive Front lighting System:自動ヘッドランプ光軸調整)とは、車の速度やステアリング操作に合わせてヘッドランプの光軸を自動で調節する機能です。曲がりくねった暗い山道のような道路でも、ドライバーが常に良好な視界を確保しやすくなるよう支援します。

BSM(死角監視モニター)

BSM(Blind Spot Monitoring:死角監視モニター)とは、車の死角に接近している車両を感知しドライバーに知らせる機能です。高速道路の合流時に斜め後ろから車が来ているなど、事故の起こりがちなシチュエーションで活躍します。監視は主にリアバンパー内のレーダーが担い、ドアミラーのインジケーターの点灯や音によって警告される形が一般的です。

DM(ドライバーモニタリング)

DM(Driver Monitoring:ドライバーモニタリング)とは、ドライバーの状況を監視して異常時に警告する機能です。主に運転操作の有無や表情をモニタリングし、居眠り運転などのリスクが想定される場合には警告音や視覚的表示がおこなわれます。運転車が急病で意識を失った際にシステムが車を自動的に減速・停車させる機能を有するものもあります。

駐車支援機能

次に、駐車を支援する機能についてご紹介します。

RCTA(後退時車両検知警報)

RCTA(Rear Cross Traffic Alert:後退時車両検知警報)とは、車のバック時に後方に車両がいる場合に警告する機能です。ドライバーの死角の保護という点でBSMとよく似ていますが、BSMは通常の走行中に動作し、RCTAは後退中に動作する点で異なります。

APA(自動駐車アシスト)

APA(Advanced Parking Assist:自動駐車アシスト)とは、車の駐車に必要な操作をアシストする機能です。支援の範囲は車種によって異なり、ステアリング操作を助けるもののほか、車外からスマートフォンで指示を出すだけで駐車や出庫が自動で完了するものも登場しています。

ADASを実現する技術とは?

ご紹介したADASの高度な機能は、主に以下の5つの技術で実現されています。

外界センサ

ADASの機能の大部分は、車両の外の状況を正確に把握することで成り立っています。このような外部認識は、ロボティクス用語で外界センサと呼ばれるハードウェア群で成り立っています。以下は外界センサの一例です。

- カメラ(モノカメラ、ステレオカメラ、赤外線カメラなど)

- レーダー(主にミリ波を飛ばすもの)

- LiDAR(Light Detection and Ranging:光を用いたレーザーレーダー)

ロケーター

ADASにおけるロケーターとは、高精度に車両の位置を測定するための技術です。衛星システムのほか、車両速度やジャイロセンサによる挙動測定なども駆使して自車の位置を導き出します。外界センサとともに、車の客観的な状況を把握するための技術と考えると理解しやすいでしょう。

車載ECU

車載ECU(Electronic Control Unit)とは、車両のシステム全般を制御するための装置です。そもそも一般的な自動車には100を超えるECUが利用されており、アクセルやブレーキ、ライトやハンドル、ナビなどがコンピューターで制御されています。もちろん、ADASや自動運転では車両の自動動作に関するECUも搭載されています。

車載ネットワーク

車載ネットワークとは、車載ECU同士を接続するための技術です。主に以下の3種類のプロトコル(通信規格)があります。

- CAN (Controller Area Network):もっとも利用されているプロトコル

- LIN(Local Interconnect Network):CANよりも安価なプロトコル

- 車載Ethernet:CANの100倍以上の速度を誇る高速プロトコル

HMI

HMI(Human Machine Interface)とは、機械と人間が情報をやり取りするための技術や装置全般のことです。スマートフォンのディスプレイ、パソコンのキーボードやマウスなど、HMIは私たちの周りでも数え切れないほど使われています。ADASのHMIでは、警告音を伝えるスピーカーや各種メーター、インジケーターなどが代表例です。

自動車メーカーによるADASの企業事例

最後に、有名自動車メーカーのADAS事例をご紹介します。

Toyota Safety Sense(トヨタ自動車)

国内最大手の自動車メーカーであるトヨタは、Toyota Safety Senseと呼ばれる安全面のADASを導入しています。衝突警報や自動ブレーキ、道路標識の通知、ドライバー異常時のサポートなど、主要な機能が網羅されています。

また、一部の高級車種には、アクティブ操舵機能と呼ばれる、一定条件下で車両が自動的に衝突回避を試みる仕組みも搭載されています。

Honda Sensing(ホンダ)

2030年までに先進国の四輪全車種に全方位安全運転支援型ADASの搭載を目指しているホンダは、Honda Sensingと呼ばれる仕組みを導入しています。

このADASは、走行中のヒヤリハットの回避をシステムがサポートするものです。車間距離の維持や衝突軽減ブレーキなどの機能が揃っています。Honda Sensingは年々進化を重ねており、2025年時点では、ハンズオフの運転を一部実現する機能、Honda SENSING 360+も登場しています。

Autopilot(テスラ)

ADAS・自動運転分野で先進的な取り組みを見せているのがテスラです。テスラのAutopilotでは、米国や中国などの一部地域ですでにフルセルフドライビング(ドライバー監視下でハンドルから手を離した自動走行)を実現しています。

さらに、テスラのアプリからアクチュアリースマートサモンと呼ばれる機能を実行すると、車が自分のもとまで自走して迎えに来てくれます。

ADASの開発にはより高度な技術が必要となる

ADASとは自動車の運転を支援する技術群であり、自動運転と併せて今後ますます世界的な広がりを見せると予測されます。

日進月歩で研究が進むADASは、開発のために必要な技術も高度化しています。自社のリソースに不安がある場合は外部の支援サービスを活用することも選択肢の1つです。

パーソルクロステクノロジーでは、ADASの開発を支援するサービスを展開しています。ADASの外部委託をご検討の際は、ぜひパーソルクロステクノロジーにご相談ください。

サービス:自動運転・ADAS開発